Cosmic Kiss, par Julien Pacaud (2017)

Cosmic Kiss, par Julien Pacaud (2017)

Suite et fin de mon article autour des formes de montage à l’œuvre dans le mashup, le film d’emprunt. Loin d’être exhaustif tant le sujet est vaste, il s’agit surtout de naviguer entre différentes esthétiques de montage héritées du cinéma et de la longue tradition du remploi. La première partie a été l’occasion de voir l’importance de la notion de fragments, “d’intervalles” entre les images empruntées. Que le film adopte une approche narrative ou non, une structure empruntant au continu ou au discontinu, le montage est ici un processus apparent. Il est dans le remploi encore plus qu’ailleurs source potentielle de sens ajouté, de discours, comme de divagation. Les moyens techniques de collages numériques d’images animées apportent un nouvel élan pour des auteurs qui voient là le moyen de produire leur film imaginaire ou leurs expérimentations collagistes les plus folles.

Images hybrides

Déjà, dans L’Homme à la caméra (1929), Dziga Vertov créait des images composites par effets de surimpression de la pellicule (qu’il appelait «intervalles harmoniques»).

Photogramme de L’Homme à la caméra, Dziga Vertov, 1929

Photogramme de L’Homme à la caméra, Dziga Vertov, 1929

Le montage numérique et ses potentiels en termes d’effets spéciaux comme le compositing (mélanger plusieurs sources d’images pour en faire un plan unique qui sera intégré dans le montage) a permis à bien des auteurs de remploi contemporains de s’engouffrer dans les nouveaux usages qu’offre le mélange de sources au sein de la même image, du même plan. Une des ébauches de ces potentiels se trouvera cependant dans un film hollywoodien des plus classiques : Forrest Gump de Robert Zemeckis (1994) où le personnage joué par Tom Hanks se trouve dans une séquence mêlé de manière réaliste avec de véritables archives de JFK.

Ce potentiel technique va donner une ampleur sans précédent aux ambitions narratives les plus complexes avec pour possibilité de rendre moins visible « l’escamotage » vu précédemment (cf. première partie de l’article) dans le raccord de plans issus de sources hétérogènes, de réduire les « intervalles », de lisser l’esthétique du fragment (qui ne peut cependant disparaître totalement, le spectateur ayant souvent pour référence culturelle les sources utilisées), cela au profit d’un récit recomposé.

Le montage prend donc une dimension supplémentaire en terme de potentiels narratifs et donne naissance par exemple aux courts-métrages désormais célèbres du français Antonio Maria Da Silva, Hell’s Club 1 & 2 (2015/2016).

Dans le même genre d’hybridation par la force des effets spéciaux il y a aussi, entre autre, l’improbable Vador aux Trousses (2016) de Fabrice Matthieu, The Red Drum Getaway (2015) du studio Gump, les teasers fous de l’italien Aldo Jones, ou encore les mashups engagés des australiennes de Soda_Jerk.

Les deux sœurs recomposent dans le long-métrage Hollywood Burn (2006) une fiction qui rejoint en certains points les travaux de Craig Baldwin (cf. première partie de l’article), le “compositing” et l’aspect narratif du montage en plus. Ce qui les rapproche ici, c’est le caractère profondément politique et engagé de la démarche et du discours qui émerge du mashup. Il s’agit en effet dans le long métrage de Soda_Jerk de faire s’affronter Elvis à Charlton Heston, le premier ayant pour mission de défendre le détournement en brisant les commandements que porte le second, défenseur d’un archaïque droit d’auteur.

Faisant suite au portrait de Soda_Jerk dans ce reportage de Arte, celui de l’autrichien Peter Tscherkassky nous permet de prolonger un instant la notion d’image hybride en dehors du champ de la narration “recomposée” pour la déplacer vers le champ de l’expérimentation plastique exprimée durant l’étape de montage. L’intervention a lieu ici sur la matière même du film (pour approfondir, lire l’article de Benoît Mars Mâcher, écraser, brûler), mais parfois en se faisant écho de ce que le film d’origine développe comme thématique au sein de sa diégèse. Dans Outer Space (1999) et Dream Work (2001) de sa Cinemascope Trilogy, Tscherkassky transforme le film L’Emprise de Sidney J. Furie (1982) qui parlait déjà de possession (Barbara Hershey y est une femme agressée et violée par une entité invisible) en une contamination du personnage principal par la matière filmique qu’elle habite. L’entité du film original est devenue en quelques sortes la pellicule qui possède le personnage (ou inversement ?). Et par extension, l’auteur possède littéralement le personnage du film, et le film lui-même, en manipulant et rendant visible le support.

Cette démarche qui provoque le croisement entre la source empruntée, sa narration, son historicité et sa matière-support, dégradée ou non jusqu’à l’abstraction, on la retrouve au sein du travail de très nombreux auteurs, et aussi dans le récent film commandé par le British Film Institute à The Mill autour de la mission de préservation et restauration de films portée par l’institut.

Les personnages sont ici, un peu comme chez Tscherkassky, prisonniers d’un monde de celluloïd en destruction, comme dans un film apocalyptique. Cette métafiction de course-poursuite mashup de personnages (entités archétypales « escamotées », mais unifiées par des raccords au montage) contre le film lui-même (en tant que matériau) évoque donc deux types de procédés de montage. Un premier, à la dynamique narrative, motivé par les notions de continuité d’action et de raccord entre les différentes sources et un autre, plastique, forme de montage-trucage par les effets de combustion ajoutés à l’ensemble du film en relation à la course poursuite.

Dans le champ de l’esthétique du numérique, le datamoshing procède un peu de la même manière : épuisement du support, usure de la représentation jusqu’à l’abstraction tout en gardant parfois visible par touches le référent d’origine, comme une empreinte mémorielle persistante au coeur d’un support épuisé dans ses limites techniques. Dans la plupart des cas, le travail de montage est ici majoritairement circonscrit au choix de la séquence d’origine qui se prêtera le plus à l’exercice, en terme esthétique ou par référence thématique. L’effet dégénératif de l’image s’occupera, lui, de mixer aléatoirement les images entre elles, leur conférant cette plasticité particulière. Pour exemple, Love Live The New Flesh (2009) de Nicolas Provost qui, comme Tscherkassky, confronte cette technique au sujet même de la source d’emprunt dans un jeu de correspondance entre thème du film source et traitement de sa matière, comme on peut le voir dans cet extrait qui reprend dans sa continuité une séquence de Videodrome de David Cronenberg (1983). Mais aussi, voir le travail de Takeshi Murata qui aura popularisé avec Monster Movie en 2005 cette esthétique, en rendant abstrait et psychédélique le film de série B Cavemen de Herschel Faber (1981), ou encore ce Rain and Fever (2014) de Raphaël Minnesota qui mélange montage mashup et datamoshing :

Plus récemment, c’est le protocole algorithmique Deep Dream (publié en 2015) qui se retrouve régulièrement utilisé sur la toile pour générer d’étranges mashup auto-génératifs, tantôt pour rendre encore plus psychédéliques les visions de Las Vegas Parano (1998, Terry Gilliam), tantôt pour transformer en véritables cauchemars « cronenbergiens » des images pornographiques.

Sur la base de ce programme informatique, le site web russe Ostagram permet à l’utilisateur de réaliser ses propres mashup photographiques en mixant automatiquement deux entrées visuelles. On imagine facilement les prolongations en images animées de cet effet qui ne tarderont pas d’arriver sur la toile :

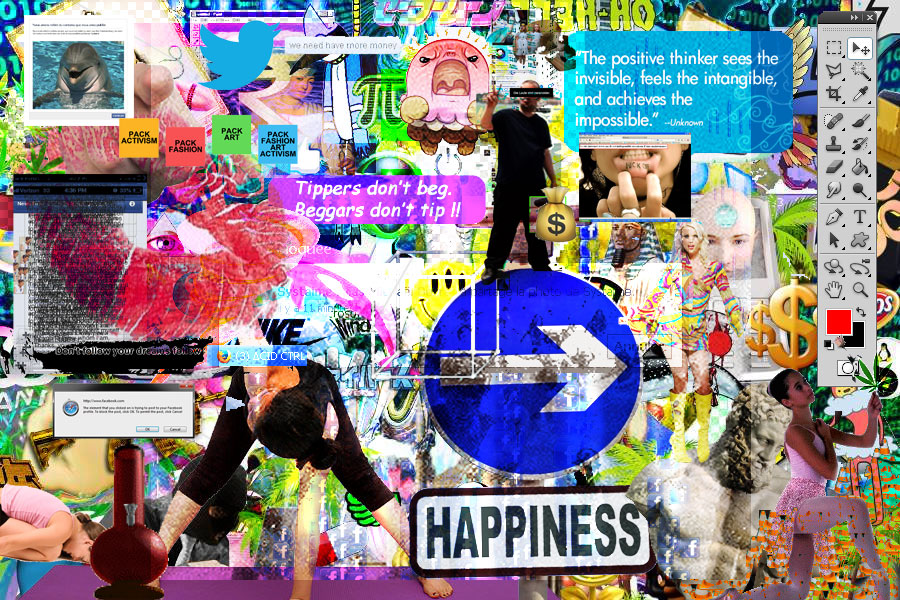

Ces protocoles numériques de travail plastique de l’image couplés au montage, au compositing, voir à l’interactivité, exacerbent ce que le support et les usages (sociaux et esthétiques) qui l’accompagnent “disent” indirectement des images disparates que véhiculent nos sociétés contemporaines. De nombreux auteurs du web s’emparent donc naturellement de ces outils en les affirmant comme tels (ne cherchant pas à les masquer dans leur usage), en (se) jouant des réseaux sociaux, de l’esthétique du copier/coller, de tout cet univers autoréférentiel issu de l’internet. Par exemple, le web-artiste Systaime plonge depuis la fin des années 90 (et emmène avec lui le spectateur du web) dans ce potentiel infini d’expression libre aux esthétiques mixées et triturées qui prennent pour source internet et ses images, entre clips, mashup, GIF, remixes, photos, performances… Le web et les nouveaux outils (et nouveaux usages) qui lui sont liés forment un territoire de diffusion, de création, de références, qui n’est qu’au début de son influence sur les créations contemporaines de collages.

Cliquer sur l’image pour visiter l’univers de Systaime

Cliquer sur l’image pour visiter l’univers de Systaime

D’autres expériences numériques de mashup faits d’images hybrides comme celles de Edouard Salier (mêlant images 2D et 3D) orientent visuellement le spectateur vers une double lecture des images utilisées, faisant émerger un contenu sous-jacent, leur lecture par l’auteur. Cela en donnant par exemple visuellement naissance à des images dans les images. Dans Empire réalisé en 2005 le réalisateur fait apparaître progressivement (par mapping des sources empruntées sur des objets 3D) au coeur d’images des glorieuses années 50 américaines, d’autres symboles moins glorieux de la politique impérialiste du pays, le tout sur une bande-son originale de Doctor L :

Dans cet exemple, comme dans beaucoup d’autres présentés ici, la bande-son musicale et la gestion du rythme du montage sont au coeur de la création. Le rythme est fondamental dans le processus créatif du monteur, et il est souvent une écriture à proprement parlé du film mashup.

Rythmes et musicalité

« La toute-puissance des rythmes. N’est durable que ce qui est pris dans des rythmes. Plier le fond à la forme et le sens aux rythmes. »

Robert Bresson, Notes sur le cinématographe (Folio, 1975, p.69)

L’histoire du montage cinématographique est faite de rythmes. Rythmes internes des plans, rythme du montage pour leur agencement… Le montage audiovisuel, par son impact sur l’espace et le temps du film, implique la notion de rythme. Eisenstein a aussi théorisé cet aspect du montage, notamment avec le « montage métrique » (qui se fait d’après la longueur absolue des plans), et le « montage rythmique » (qui se fait selon le rythme de l’action).

Dans le mashup contemporain, si les principes théoriques du rythme cinématographique sont évidemment repris voir exacerbés, l’histoire de ce courant porte, en outre, des racines musicales. Le terme de “mashup” était au début des années 2000 réservé à un genre musical hérité de la longue tradition du “sampling” et du “remix” qui voyait se mélanger plusieurs morceaux d’artistes différents au sein d’une nouvelle création sonore. L’esthétique presque généralisée de l’emprunt que l’on connaît aujourd’hui relève, selon moi, en partie d’un élan artistique et populaire de la fin du 20e siècle, qui s’est autant fait à travers l’accès facilité aux images (internet), la démocratisation des outils de production (le numérique), que la musique et ses nouveaux codes de diffusion et de création. Se tenait d’ailleurs en 2000 au Centre Pompidou l’exposition/projection Monter/Sampler qui liait cette culture du sampling sonore (notons au passage l’importance historique du collectif américain Negativland pour leur engagement vis-à-vis du droit de citation) avec de grands noms du “found footage”.

Parmi les auteurs qui feront transiter le mashup musical vers le mashup audiovisuel, hybrider le sampling sonore avec le sampling visuel dans une attention de construction rythmique complexe associant les sens de la vue et de l’ouïe, les deux duos anglais Addictive TV et Hexstatic font partie des précurseurs. En 1997, Hexstatic s’associe à Coldcut (sur le label Ninja Tune) et produit la désormais célèbre trilogie de vidéo sampling autour du thème de la nature Natural Rhythms Trilogy avec Frog Jam, Natural Rythm et le culte Timber. L’attrait du rythme dans l’image continuera pour Hexstatic avec de nombreuses autres vidéos mashup de commande (comme ce mashup pour les MTV awards de 1997) ou créations/expérimentations comme ce Deadly Media (au titre révélateur du propos) sorti en 2000 sur leur premier album CD/CD-ROM “Rewind” :

Sur les traces de ces premières expériences, sampling sonore et visuel continueront leur chemin ensemble par le biais de nombreux auteurs (voir les cinéastes « Les Oreilles » sur Mashup Cinema), mais aussi, car le principe même du remploi, du mashup, s’appuie souvent sur la puissance rythmique et parfois abstraite de la musique.

Évidemment nous pensons au clip, et à ce que cette forme audiovisuelle aura apporté au montage. De nombreux films mashup se basent sur ce que le montage musical apporte comme structure rythmique et sémantique, mais aussi sur ce que la musique apporte comme degré supplémentaire de lecture.

Jean-Gabriel Périot est un de ces artistes majeurs du remploi contemporain qui aiment à révéler le sous-jacent des images, la chaire des hommes et femmes qu’elles ont capturés et tenter de leur redonner la puissance du “réel” en jouant sur l’impact émotionnel d’un montage rythmique. Il se base sur une bande musicale méticuleusement choisie pour ce qu’elle entretient avec le sujet du film. Dans ses films courts, les exemples sont nombreux et tous aussi puissants dans le discours qu’ils développent derrière leurs faux airs de clips : We are winning don’t forget (2004), Eût-elle été criminelle… (2006), L’art délicat de la matraque (2009), The Devil (2012),..

C’est donc naturellement qu’il est amené à parfois réaliser des clips : pour Michel Cloup Duo (Nous qui n’arrivons plus à nous dire nous, 2016) ou comme ici pour Lady Sir (Le temps passe, 2017) :

La musique est donc un terreau fertile pour le mashup. Au début des années 2000, le collectif Skin Maximizer Entertainment développe une écriture visuelle et rythmique à partir d’images tirées du flux télévisuel et agencées sur une bande-son (majoritairement électronique) préexistante ou recomposée. Les images sont prélevées et agencées telles quelles, sans retouches, en assumant l’esthétique du support à partir duquel elles ont été prélevées (VHS, TV,…). Une écriture qu’ils développeront d’ailleurs en “live” à la même époque, à travers des sets VJ pensés comme un moyen de diffusion de leur regard critique issu de la mémoire des médias de masse comme du cinéma. Le monde de la musique est non seulement vecteur d’agencement rythmique du montage, mais aussi un moyen de diffusion populaire. Car le mashup, comme beaucoup d’œuvres de remploi, c’est l’expression d’une passion pour la culture populaire. Un regard critique parfois, en même temps qu’une puissante fascination déconstruite et intellectualisée par le biais du montage.

The was (2016), dernier court métrage de Soda_Jerk, est un exemple du puissant potentiel et des ponts créatifs entre mashup visuel et musique. Le travail croisé du duo de vidéastes avec le collectif de musiciens-sampleurs The Avalanches est selon moi une perle du mashup contemporain. Le film est signé des deux noms, les premiers pour l’image, les seconds pour la bande-son qui est un réarrangement de leur dernier album Wildflower sorti la même année :

Le court-métrage est un collage sonore et visuel (rappelons que The Avalanches travaillent majoritairement sur la base samples sonores) qui mixe dans une errance urbaine 129 sources différentes issues du cinéma et de la télévision. Le montage est complexe, basé en grande partie sur le “compositing” de ces différentes sources. Une ode à la culture populaire et à son ancrage dans nos mémoires, une ode à la liberté de s’emparer de cette culture qui nous inonde à en faire notre propre récit. Le film est non seulement visible en ligne, mais aussi téléchargeable.

En guise de conclusion : formes associatives de montage dans le mashup contemporain

Le montage de The Was associe continuité par jeux de raccords, images hybrides faites de “compositing”, superposition de dialogues, rapport musical au rythme des images… De plus, le rapport ludique à la culture populaire nous emmène directement dans l’esprit qui anime le remploi dans sa forme contemporaine.

Évidemment, de nombreux autres films développent ce genre de mashup, qui mélange les genres, qui multiplie les esthétiques et les potentiels de montage. La catégorisation est relative et les formes esthétiques vues précédemment le long de cet article se croisent souvent.

Munchsferatu, de Julien Lahmi (fondateur du site Mashup Cinema) est un autre exemple. Dans ce voyage autour de l’image cinématographique du vampire (vue par le biais des tableaux d’Edvard Munch), c’est ni plus ni moins que la plupart des formes de montage analysées précédemment qui cohabitent : raccords narratifs, esthétique du fragment et de l’intervalle, image composite, reconstruction d’une continuité dialoguée, accumulation de motifs (“supercuts”), séquence musicale, etc. Il en résulte un film dense, qui en devient cas d’école.

Autre exemple, autre forme associative : Fast Film de l’autrichien Virgil Widrich qui date déjà de 2003. Ce court-métrage à la technique complexe (il faut après avoir vu le film se jeter sur son making-of) utilise des photogrammes de films imprimés sur papiers pliés puis animés. On assiste donc à un double montage : celui d’un film d’animation à partir de papiers pliés et découpés (le travail plastique sur support film se transforme donc ici en support papier) et le montage des images réemployées qui s’animent dans le support papier. Le plus simple, pour apprécier l’ampleur du projet, est de le (re)voir :

Dans ces exemples comme dans tous les autres croisés ici, le montage se révèle comme l’outil créatif par excellence d’un cinéma qui se construit sur lui-même. Le mashup n’est pourtant pas qu’une affaire cinématographique ou audiovisuelle référentielle même si il transite souvent par leurs codes, c’est aussi un acte social et populaire (que le web aura démocratisé) qui porte potentiellement un esprit critique et même ironique sur ses sources et références ainsi que sur leur flux de diffusion.

De notre voyage à travers le film de remploi et ses potentiels critiques, il émerge que l’histoire du mashup contemporain est un confluent de démarches parfois différentes mais qui ont en commun un esprit ludique et référentiel à l’histoire des images en mouvements et de leurs techniques de diffusion et création.

Mashup, détournement, found footage, film d’archives, remix, sampling, film d’emprunt, remontage, remploi,…

Derrière ces termes et pratiques il y a certes des esthétiques parfois divergentes comme des histoires parfois convergentes, mais ce sont tous des courants qui s’adaptent à leur époque avec le même enjeu pour l’auteur : s’exprimer par le biais de ce qui l’entoure et y affirmer son regard (qu’il soit critique, politique, déférent, ironique, artistique,…).

Le potentiel qu’offre la pratique créative du remploi et du détournement en terme d’éducation au regard est immense si elle sait continuer à défendre son territoire d’expression libre en dehors de tout formatage, affirmant sans cesse son caractère iconoclaste et profondément libre.

« Les images seules ne sont rien, seul le montage les convertit en vérité ou en mensonge. » Cette phrase du cinéaste Jean Epstein (dans Esprit de cinéma, Jeheber, 1955) fait résonner l’enjeu du potentiel critique du film d’emprunt dans nos “sociétés du spectacle” contemporaines.